「江戸時代の水運って何?」

「なぜ日本橋が重要だったの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は江戸時代の物流システムは、現代のAmazonの配送網やコンビニのサプライチェーンのような、驚くほど洗練されたシステムだったんです。

この記事でわかること

- 江戸時代の水運が現代の物流とどう似ているのか

- 日本橋がなぜ「日本の中心」と呼ばれたのか

- 現代の東京の地名や街の特徴が水運とどう関係しているのか

読むのに必要な時間:約7分

江戸の水運って何だったの?

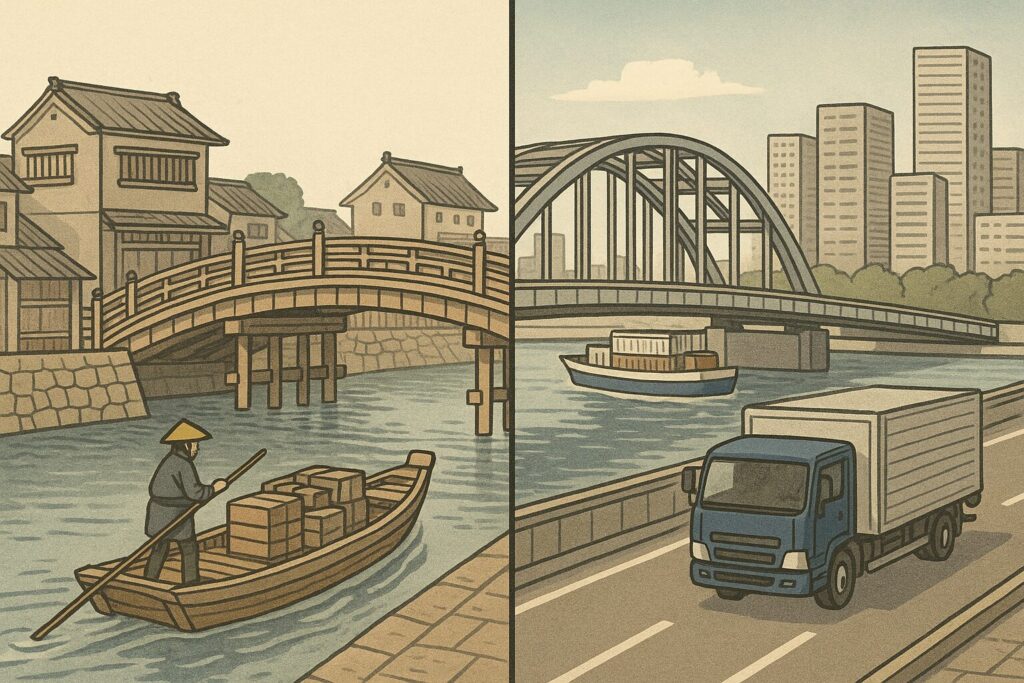

江戸時代の水運とは、川や海を使った物資の輸送システムのことです。

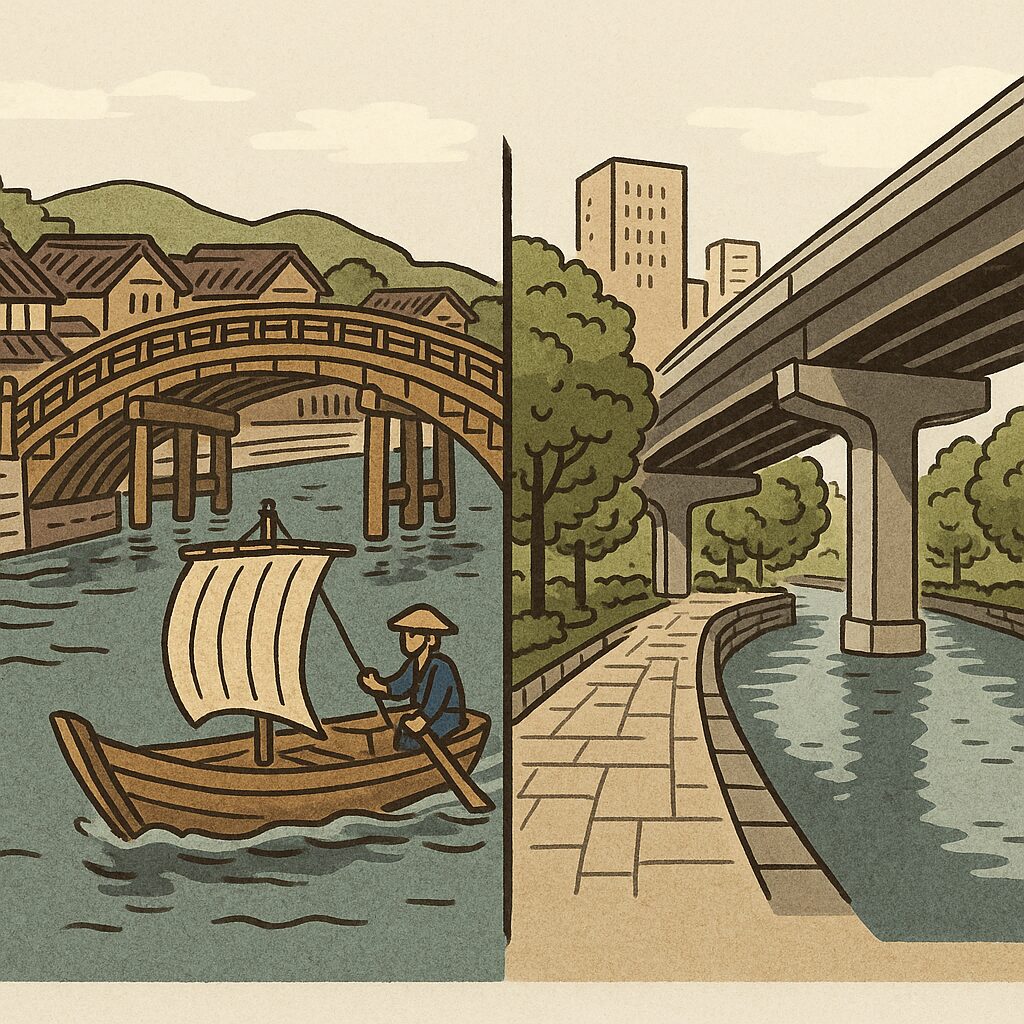

現代のトラックや電車による物流ネットワークの江戸版と考えるとわかりやすいでしょう。

今でいうと、Amazon物流センターから各配送拠点を経由して自宅に荷物が届くシステムのようなものです。

江戸時代は陸上輸送が発達していなかったため、大量の物資を運ぶには船が最も効率的でした。

米、野菜、魚、木材など、江戸の人々の生活必需品はほとんどが水路を通じて運ばれていました。

ここまでのポイント

江戸の水運は現代の物流網と同じく、人々の生活を支える重要なインフラだった。

なぜ日本橋は江戸の中心だったの?

日本橋は江戸の交通・物流の中心地点でした。

1603年に架けられた橋は、東海道をはじめとする五街道の起点とされ、まさに「日本の中心」と位置づけられていました。

現代で例えるなら、東京駅や首都高速道路の始点のような存在です。

「日本橋」という地名は現在も残り、日本の道路元標がここに置かれています。

日本橋周辺には魚河岸(魚市場)があり、全国から集まる海産物の一大集積地でした。

これは現代の豊洲市場のような存在で、毎日新鮮な魚が日本各地から集まり、江戸の食文化を支えていました。

ここまでのポイント

日本橋は江戸の交通と物流の中心地で、現代における主要ターミナル駅や物流ハブのような役割を担っていた。

川と運河はどんな役割を果たしていたの?

江戸の町には数多くの川や人工の運河が張り巡らされていました。

これらは今でいう首都高速道路や山手線のような交通網だったのです。

特に江戸幕府は積極的に運河を整備し、1659年の隅田川から日本橋川を結ぶ大規模な運河開削は、物流効率を劇的に向上させました。

運河は現代の物流センターを結ぶ専用道路のようなもので、主な運河には以下のようなものがありました。

- 日本橋川:江戸城と日本橋を結ぶ大動脈

- 神田川:江戸北部の物資輸送を担う

- 外濠:江戸城の防衛と同時に舟運の役割も

ここまでのポイント

江戸の川や運河は現代の高速道路や環状線のような交通網として機能し、計画的に整備されていた。

江戸の物流を支えた人たちって今で言うと誰?

江戸の水運を支えていたのは様々な職業の人々でした。

主役となったのは以下の人々です。

船頭(せんどう)

船頭(せんどう)とは、荷物を運ぶ船を操る人。

現代のトラックドライバーやデリバリー配達員に相当します。

地理に詳しく、気象の変化も読める熟練の技術者でした。

河岸問屋(かしとんや)

河岸問屋(かしとんや)とは、水運で運ばれてきた商品を取り扱う問屋。

現代のAmazon物流センターや卸売市場のオペレーターのような存在です。

中買(なかがい)

中買(なかがい)とは、問屋から商品を買い取り小売店に卸す仲介業者。

現代の卸売業者や仲卸に相当します。

特に日本橋界隈の問屋は江戸経済の中心として大きな力を持ち、江戸時代中期以降には豪商として台頭していきました。

ここまでのポイント

江戸の物流を支えた職業は、現代の物流業界の職種と似た役割分担があった。

水運が江戸の町をどう形作ったの?

水運の発達は江戸の都市構造そのものを形作りました。

川沿いや運河沿いに商業地域が発展したのは、現代のインターチェンジ周辺に物流施設や商業施設が集まるのと同じ理由です。

例えば

- 日本橋:現代の大手町や丸の内のようなビジネスの中心地

- 両国:相撲の本場で、今でいうスポーツエンターテイメント特区

- 深川:米の集積地で、現代の物流センター群のある地域に相当

また、各地域の専門性も水運と密接に関係していました。

- 木場:材木の集積地(現代の建材センターのような専門エリア)

- 築地:埋め立てで作られた魚市場(現代の豊洲市場の前身)

- 神田:書物問屋街(現代の出版社が集まる地域)

ここまでのポイント

水運は江戸の都市構造を決定づけ、現代の東京の地域特性にも影響を与えている。

現代の東京に残る水運の痕跡は?

現代の東京を歩くと、江戸時代の水運の痕跡を多く見つけることができます。

- 日本橋:国道の高速道路の下に元の橋が保存され、2020年代には高速道路の地下化計画も進行中

- 八重洲:かつて入り江だった場所が埋め立てられ、現在は東京駅前の金融街に

- 銀座:江戸時代は運河に囲まれた地域で、その名残が今も道路の形状に

特に注目すべきは地名です。

「〇〇河岸」「〇〇橋」という地名は、かつての水辺を示しています。

例えば「新川」「堀留町」「水天宮前」など、水に関係する地名は、現代でいうとかつてのインターチェンジやサービスエリアの跡と言えるでしょう。

また、現代の物流でも東京湾を中心に水運は生きています。

特にコンテナ船による国際物流は、江戸時代の千石船の現代版と言えるかもしれません。

ここまでのポイント

現代の東京の街並みや地名には、江戸時代の水運の影響が色濃く残っている。

まとめ

まとめると…

- 江戸の水運は現代の物流網と同様、人々の生活を支える重要なインフラだった

- 日本橋は江戸の物流と交通の中心地点で、現代における東京駅のような役割を果たしていた

- 川や運河は現代の高速道路網のように計画的に整備され、効率的な物流を実現していた

- 船頭や河岸問屋は現代のトラックドライバーや物流センターのような役割を担っていた

- 江戸時代の水運が現代の東京の街並みや地域特性、地名の多くに影響を与えている

江戸の水運システムは、現代の物流ネットワークと比較すると驚くほど共通点があります。

効率的な輸送、戦略的に配置された拠点、専門性を持った職業集団など、基本的な仕組みは今も変わっていません。

今度東京の街を歩くとき、「この道はもともと運河だったのかも」「この地名は水運に関係していたのかも」と考えながら歩いてみると、400年前の江戸の姿が現代の東京にオーバーラップして見えてくるかもしれません。

歴史は私たちの足元に、そして日常の風景の中に生き続けているのです。