日本の伝統的な考え方である「厄年」。

「厄年だから気をつけないと」とよく言われますが、実は何となく怖いと思っているだけで、詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか?

この記事では厄年の基本から現代的な解釈まで、わかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 厄年とは何か、なぜ特定の年齢が厄年とされるのか

- 厄年の考え方を現代のリスク管理に例えるとどうなるか

- 厄除けの本当の意味と現代生活への活かし方

読むのに必要な時間:約8分

厄年って何?なぜ特定の年齢が「危ない」とされるの?

厄年(やくどし)とは、人生において特に災厄が起こりやすいとされる年齢のことです。

「厄」という漢字からも分かるように、何か良くないことが起こる可能性が高まる時期と考えられてきました。

現代で例えるなら「人生の変化点でリスクが高まる時期」といったところでしょうか。

就職、結婚、昇進、子育て、親の介護など、新たな責任や役割が増える時期は、ストレスや予期せぬトラブルも増えやすいものです。

古来の日本人は、そうした人生の節目となる年齢を「厄年」として特定したのです。

ここまでのポイント

厄年は単なる迷信ではなく、人生の変化点におけるリスク認識の知恵とも言えます。

男女で違う?厄年の年齢とその理由

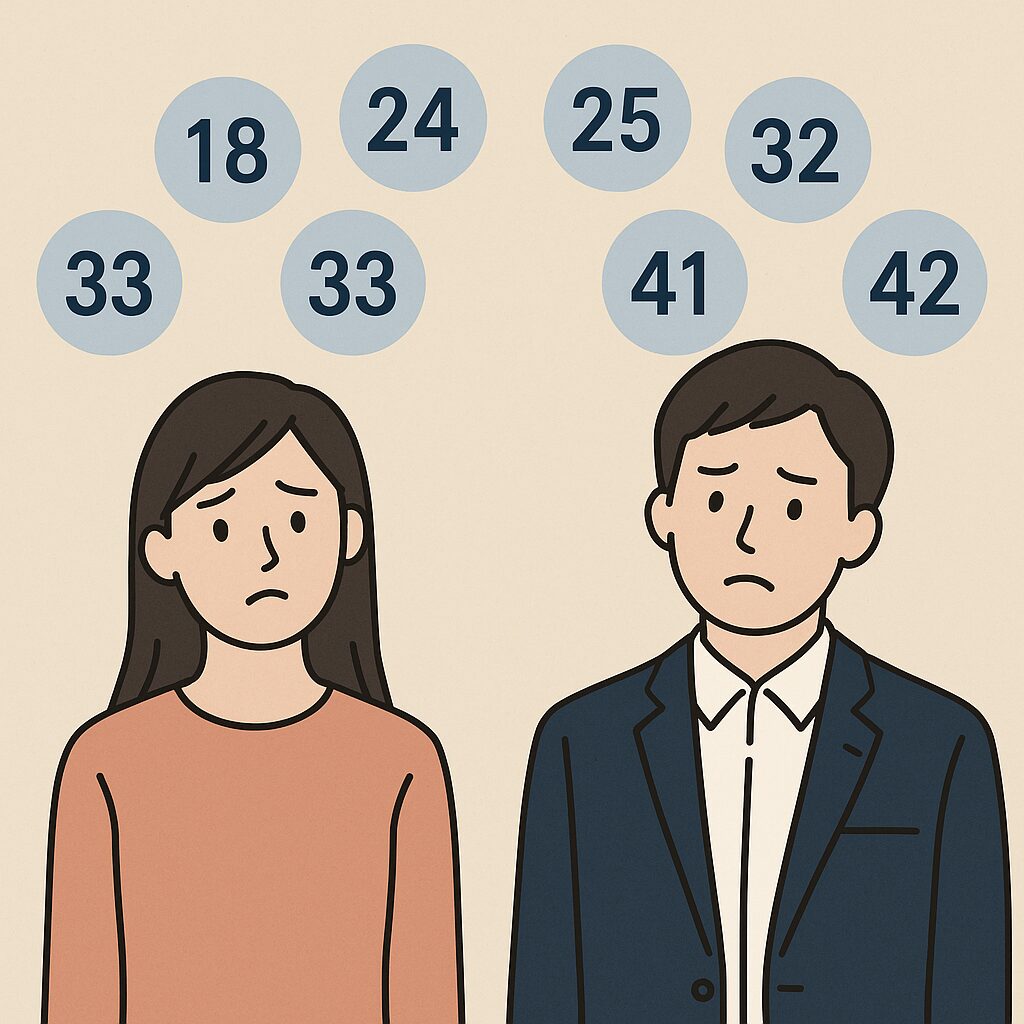

厄年は男女で異なります。

一般的に知られているのは以下の年齢です。

男性の厄年

- 前厄:24歳

- 本厄:25歳

- 後厄:26歳

- 前厄:41歳

- 本厄:42歳

- 後厄:43歳

- 大厄:61歳

女性の厄年

- 前厄:18歳

- 本厄:19歳

- 後厄:20歳

- 前厄:32歳

- 本厄:33歳

- 後厄:34歳

- 大厄:37歳

- 大厄:61歳

なぜこのような年齢設定になったのでしょうか?

現代の人生イベントで例えると、男性の25歳は就職・独立の時期、42歳は管理職への昇進時期、61歳は退職前後の時期に相当します。

女性の19歳は結婚適齢期(古い時代の基準)、33歳は「三十三の厄」として特に注目され、子育てと家庭管理の重責を担う時期とされていました。

ここまでのポイント

厄年の年齢設定には、各時代の生活環境や社会的役割の変化が反映されています。

厄年をリスク管理で例えると?現代的解釈

厄年の考え方を現代のリスク管理に例えるとどうなるでしょうか?

厄年は古来のリスクアセスメントシステムと考えることができます。

企業でいうBCP(事業継続計画)や個人のライフプランニングにおけるリスク対策期間のようなものです。

例えば現代企業では

- システム更新時期は障害リスクが高まる「要注意期間」

- 新製品発売時期は風評被害などの「クライシス警戒期間」

- 経営陣の交代時期は「組織変動リスク期間」

厄年も同様に、人生の変化点でのリスク認識を高め、意識的に注意深く過ごすための知恵だったと言えます。

今でいう「この時期は特に保険を見直そう」「セキュリティ対策を強化しよう」という考え方に近いのです。

- 厄年=人生のリスク管理期間

- 厄除け=リスク軽減のための先行投資

- 前厄・後厄=リスク移行期間の認識

ここまでのポイント

厄年は迷信ではなく、人生の変化点でのリスク認識を高めるための知恵と考えられます。

厄除けは古代の保険?現代の安全対策と比較

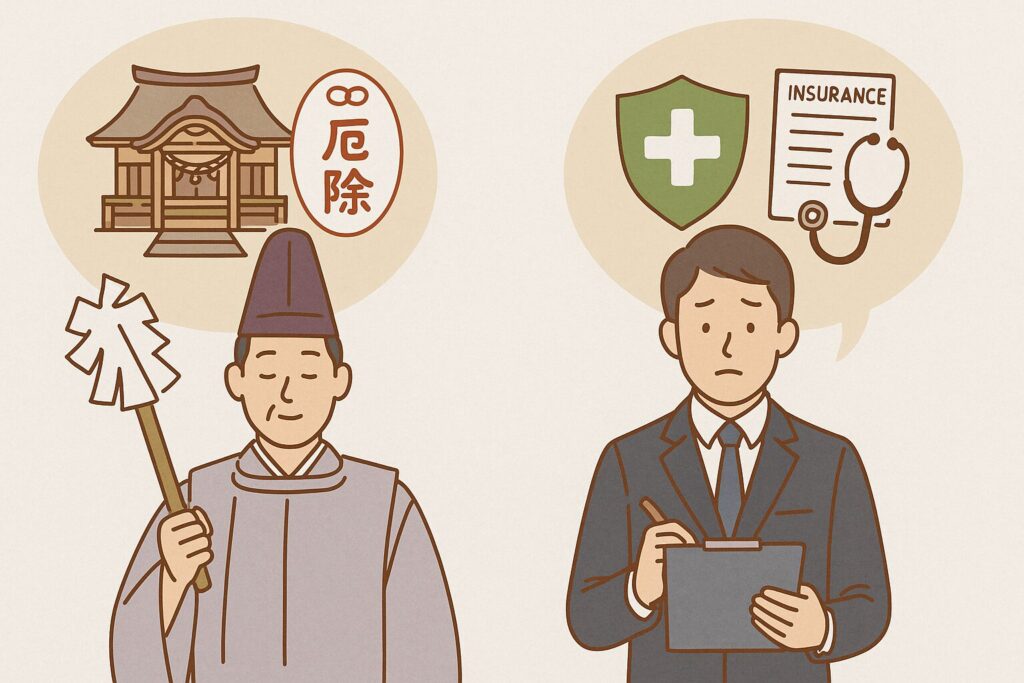

厄除けのための神社参拝や祈祷は、現代の保険加入や健康診断に似た予防的行動と考えることができます。

厄除けは古代の保険システムと言えるでしょう。

現代では生命保険や損害保険に加入することで将来の不測の事態に備えますが、昔の人々は神社やお寺での厄除け行事によって災厄から身を守ろうとしたのです。

厄除け祈祷と現代の安全対策を比較すると

| 厄除けの要素 | 現代の安全対策との比較 |

|---|---|

| 神社参拝・祈祷 | 保険加入・健康診断 |

| お守り購入 | 防災グッズ・セキュリティ対策 |

| 厄除け団子・豆 | 栄養バランスの取れた食事 |

| 厄払いの儀式 | ストレスケア・メンタルヘルス対策 |

ここまでのポイント

厄除けは単なる迷信的行為ではなく、リスク認識と対策の知恵として理解できます。

厄年の過ごし方:昔と今の違い

昔の厄年の過ごし方と現代の厄年への向き合い方には、大きな違いがあります。

昔の厄年の過ごし方

- 大きな決断や変化を避ける

- 神社やお寺での厄除け祈祷を受ける

- 「厄落とし」の行事に参加する

- お守りや厄除けグッズを身につける

現代的な厄年の捉え方

- 自己啓発や成長の機会として捉える

- 健康診断や保険の見直しなど現実的な対策をとる

- ストレスマネジメントや生活習慣の改善に取り組む

- 伝統的な厄除けを「気持ちの切り替え」として活用する

現代のマインドフルネスや自己成長プログラムと厄年の考え方を組み合わせる人も増えています。

「厄年だから注意する」ではなく「人生の節目だからこそ新たな成長の機会にする」という前向きな捉え方です。

- 伝統的な厄除け+現代の自己投資で相乗効果

- リスク認識を高めつつポジティブな変化のきっかけに

- 文化的背景を理解しながら現代的に解釈する視点

ここまでのポイント:現代では厄年を単なる「危険な時期」ではなく、意識的な自己成長の機会として捉え直す傾向があります。

知っておきたい厄年の豆知識

最後に、厄年についての豆知識をいくつか紹介します。

友人との会話で「へえ!」と思ってもらえるポイントです。

厄年の考え方には地域差もあります。

関西では「厄晴れ」と呼び、厄年を終えたことを祝う風習があります。

東北地方では特定の歳の神社参拝を重視する傾向があり、厄除けだけでなく「感謝」の意味合いも含まれます。

現代企業でも厄年を意識したマーケティングが行われています。

保険会社が厄年の加入キャンペーンを行ったり、旅行会社が「厄払い神社ツアー」を企画したりするのはその一例です。

ここまでのポイント

厄年の考え方は地域や時代によって解釈が異なり、現代社会にも様々な形で影響を与えています。

まとめ

厄年の考え方は、単なる迷信ではなく、人生の節目におけるリスク認識を高め、意識的に過ごすための先人の知恵と言えます。

現代的に解釈すれば、人生の変化点におけるリスク管理と自己成長の機会として捉えることができるでしょう。

- 厄年は人生の節目における変化とリスクを意識する期間

- 厄除けは現代のリスク管理や保険的な考え方に通じる

- 現代では厄年を前向きな自己成長の機会として捉え直す傾向がある

- 伝統的な知恵を理解しつつ、現代的な解釈で活かすことが大切

今の時代にも通じる教訓として、人生の節目には特に意識的になり、変化に備えることの大切さを厄年の考え方は教えてくれています。

伝統文化の中にある知恵を現代的に解釈し、自分の人生に活かしていくことこそ、本当の意味での「厄除け」と言えるのではないでしょうか。