保存食として誕生した寿司は、1300年の歴史で驚くべき変化を遂げてきました。

奈良時代の発酵食品「なれずし」から始まり、江戸時代には「立ち食いファストフード」として庶民に親しまれました。

戦後の高度経済成長期に冷蔵技術の発達とともに「高級料理」へと変貌。

さらに回転寿司の誕生で再び身近になり、健康志向と日本文化ブームで世界中に広まりました。

本記事では、保存食から世界が認める食文化へと進化した寿司の歴史をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 寿司がどうやって保存食から高級料理に変わったのか

- 江戸前寿司はなぜ「ファストフード」だったのか

- 回転寿司はどのように日本食を世界に広めたのか

読むのに必要な時間:約6分

そもそも寿司って最初は何だったの?

驚くことに、寿司は元々冷蔵庫のない時代の「賢い保存方法」だったんです。

約1300年前の奈良時代、魚を米と塩で漬け込み、乳酸発酵させる「なれずし」が始まりでした。

現代で例えるなら、ヨーグルトやキムチのような「発酵食品」です。

魚を米と一緒に桶に詰めて重石をのせ、数ヶ月から数年かけて発酵させました。

食べる時は米を捨てて魚だけを食べていたんですよ。

ここまでのポイント:寿司は元々「魚の保存方法」で、米は食べずに捨てていました。

今のお寿司とはまったく違う食べ物だったのです。

なぜ江戸で「江戸前寿司」が生まれたの?

1800年代初頭、江戸(現在の東京)では人口が100万人を超え、世界最大級の都市になっていました。

そんな大都会で「数ヶ月待つ発酵寿司」は非現実的です。

そこで生まれたのが「早く食べられる寿司」。すでにある酢を使って、発酵の風味を出しながらもすぐに食べられる「早寿司」が大ヒットしたんです。

現代で例えるなら、手間暇かけて作る自家製パンから、コンビニのサンドイッチに進化した感じです。

しかも江戸前(東京湾)で獲れた新鮮な魚をその日のうちに提供する「地産地消」の先駆けでもありました。

ここまでのポイント

江戸前寿司は「待てない都会人向けのファストフード」として誕生しました。

新鮮な魚と酢飯の組み合わせが、現代の寿司の原型になったのです。

江戸時代の寿司屋ってどんなお店?

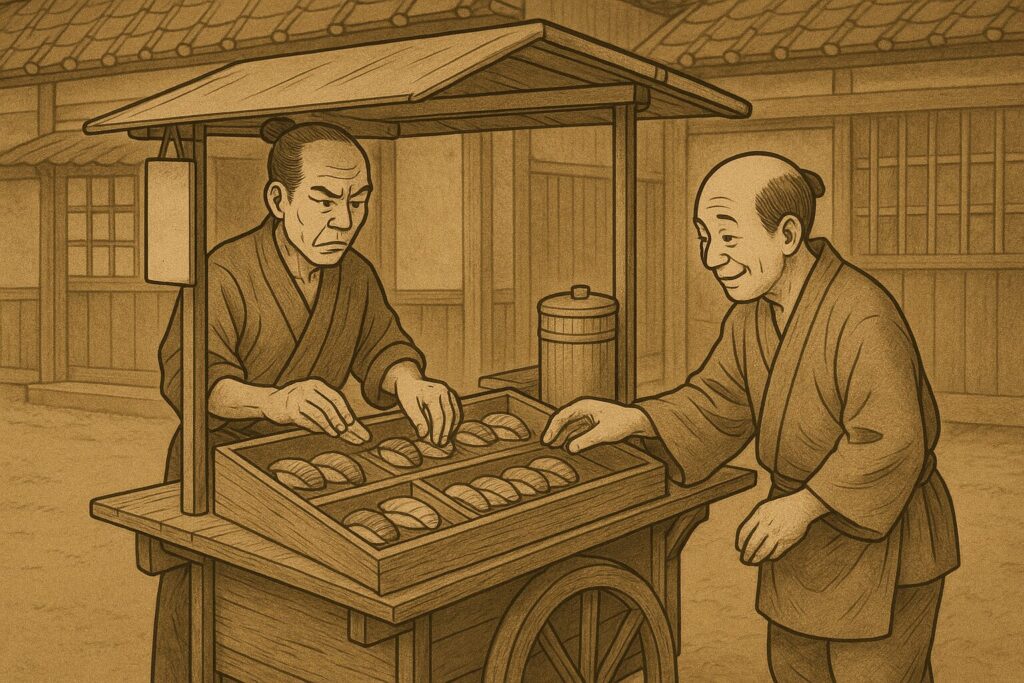

現代の高級寿司店とは違い、江戸時代の寿司屋は屋台の「立ち食い寿司」が主流でした。

今のラーメン屋やたこ焼き屋のような庶民的な食べ物だったんです。

今で言えば「フードトラック」や「屋台ラーメン」のような存在で、手で直接つかんで食べるスタイルでした。

しかも値段も安く、当時の庶民でも気軽に楽しめる「B級グルメ」的な位置づけだったんですよ。

ここまでのポイント

江戸時代の寿司は高級料理ではなく、屋台で売られる「ファストフード」でした。

立ち食いで、手づかみで食べる気軽な食べ物だったのです。

いつから寿司は「高級料理」になったの?

寿司が「高級料理」になったのは意外と最近のこと。

1950年代〜1970年代の高度経済成長期に、寿司は徐々に「ちょっと贅沢な食事」に変わっていきました。

大きく変化したポイントは3つです。

- 冷蔵技術の発達で季節を問わず新鮮な魚が提供できるように

- 店内飲食スタイルの「寿司カウンター」の誕生

- 経済成長で「ちょっと贅沢」を楽しめる余裕が生まれた

現代で例えるなら、牛丼チェーンが突然ミシュラン星付きレストランに格上げされたような大変身です。

屋台から始まった寿司が、料理人の技と鮮度へのこだわりで「日本料理の頂点」まで上り詰めたんです。

ここまでのポイント

寿司は庶民食から高級料理へと変化しました。

冷蔵技術と経済成長が、この大変化を支えたのです。

回転寿司はどうやって生まれたの?

1958年、大阪の寿司職人・白石義明さんが考案した回転寿司。

きっかけは「高級になりすぎた寿司を、もっと庶民に気軽に食べてほしい」という思いでした。

工場のコンベアベルトをヒントに、ベルトコンベア方式の寿司提供システムを開発したのです。

これによって職人の人件費を抑え、値段を下げることに成功しました。

現代で例えるなら、Netflixやサブスクリプションサービスが「誰でも手の届く価格で良質なコンテンツを」と革命を起こしたようなものです。

高級寿司店で1万円以上する食事が、回転寿司なら家族で3000円程度で楽しめるようになりました。

ここまでのポイント

回転寿司は「高級化した寿司の民主化」として生まれました。

技術革新によって、再び庶民の食べ物として寿司を広めたのです。

外国人はなぜ寿司に夢中になったの?

1980年代〜1990年代、寿司は世界的な人気を獲得します。

特にアメリカでの「ヘルシー食ブーム」と「日本文化への憧れ」が重なったことが大きかったんです。

低カロリー・高タンパクで健康的なイメージが、ダイエット志向の強いアメリカ人に受け入れられました。

さらに「カリフォルニアロール」のような現地化アレンジも人気を後押ししたんです。

現代で例えるなら、韓国のK-POPやタイのトムヤムクンが世界中でブームになっているようなものです。

食文化を通じて日本のイメージも広がり、「JAPAN = SUSHI」という認識が世界中に定着しました。

ここまでのポイント

寿司は健康イメージと日本文化の象徴として世界に広がりました。

海外では「高級な健康食」として認識されているのです。

まとめ:寿司の歴史を振り返ると

まとめると…

- 寿司は「魚の保存方法」から始まり、江戸時代に「早く食べられる」ファストフードに進化

- もともとは屋台の立ち食い庶民食だったが、戦後に「高級料理」へと変貌

- 回転寿司は「高級すぎる寿司を庶民に」という思いから生まれた革命的システム

- 健康志向と日本文化ブームで、寿司は「日本の顔」として世界に広がった

- 寿司は千年以上かけて、保存食→ファストフード→高級料理→世界食と変化し続けている

寿司の歴史を見れば、食文化がいかに時代や社会状況と共に変化するかがわかります。

もともとは「魚を長持ちさせる知恵」だった寿司が、今では「日本の誇る芸術」とまで言われるようになったのは興味深い変遷です。

江戸時代の人々が今の高級寿司店を見たら「こんな高いものに寿司がなるなんて!」と驚くでしょうし、回転寿司を見れば「なんて革新的なアイデアだ!」と感心するかもしれません。

食文化は常に進化するもの。

寿司の次の姿がどうなるのか、それも私たちが作っていくのかもしれませんね。