日本人の多くは「私は特定の宗教を信じていない」と言いながらも、初詣や七五三、厄払いで神社に参拝します。

「何か良いことがありますように」と手を合わせる習慣は日常に溶け込んでいますが、そもそもなぜなのでしょうか?

今回は日本人の不思議な宗教観と、神社参拝の文化的背景を、現代の感覚でわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 神道と仏教が混ざり合った日本独特の宗教観の成り立ち

- なぜ多くの日本人は「無宗教」と言いながら神社に参拝するのか

- 現代人の神社参拝は「スピリチュアル習慣」に近い理由

読むのに必要な時間:約8分

神社ってそもそも何のための場所?

神社は、神道の神様(ご祭神)が宿る場所です。

神道は日本古来の宗教・信仰体系で、自然の力や祖先の霊などを神(カミ)として崇めます。

神社は現代で言えば「地域コミュニティの精神的拠り所」のような存在です。

かつては地域の守り神を祀り、豊作祈願や厄除け、感謝の気持ちを表す場所として機能していました。

例えば、町内会の集会所や地域コミュニティセンターが地域の課題解決や交流の場になっているように、神社も地域の人々が集い、祭りを通じて結束を強める重要な場所だったのです。

ここまでのポイント

神社は日本古来の神道の神様を祀る場所で、地域コミュニティの精神的な拠り所として機能してきました。

日本人はなぜ「無宗教」なのに神社に行くの?

統計によると、日本人の約7割が「特定の宗教を信じていない」と答える一方で、初詣には約1億人が参加するという不思議な現象があります。

これは一体どういうことでしょうか?

日本人にとって「宗教」とは特定の教義に強く帰依することを意味し、神社参拝は「文化的習慣」と捉えられているのです。

これは現代のカフェでの行動に例えられます。

「私はスタバ信者ではない」と言いつつ、時々スタバに行き、新作ドリンクを楽しみ、店内の雰囲気に癒されることがあるでしょう。

毎日通わなくても、気分や状況に応じて利用する。神社参拝も多くの日本人にとってはそんな感覚なのです。

実用的な面では、就職活動や受験の時に「合格祈願」に行く人も多いですね。

これは「保険をかける」感覚に近いのかもしれません。

「どうせなら縁起のいいことをしておこう」という実利的な側面も日本人の神社参拝には含まれています。

ここまでのポイント

日本人にとって神社参拝は厳格な「宗教行為」というより、文化的習慣や実用的な「縁起担ぎ」の性格が強いため、「無宗教」との矛盾を感じない人が多い。

現代のSNSとお守りの意外な共通点

神社で買うお守りやお札。

不思議なことに、論理的に考えれば「ただの布や紙」なのに、多くの人が大切に持ち歩きます。

この心理は、目に見えない「つながり」や「守られている感覚」を形にしたいという人間の普遍的な欲求から来ています。

お守りは現代のSNSの「いいね」や「お気に入り登録」に似ています。

SNSで友人の投稿に「いいね」をもらうと、目に見えない「承認」や「つながり」を感じて安心しますよね。

お守りも同様に、神様との「つながり」を形にして、日常生活の中で安心感を得るためのアイテムと言えます。

また、運転免許証や学生証をカバンに入れておくことで「身分証明」を持っている安心感があるように、お守りは「神様のお墨付き」や「霊的な保険証」のような役割を果たしています。

ここまでのポイント

お守りは目に見えない「つながり」や「保護」を可視化して安心感を得るためのもので、現代のSNSでの承認欲求や所属感を得る行動と心理的に似ている。

神社参拝は日本版「マインドフルネス」?

神社参拝の作法―手水舎での手と口の清め、参道を静かに歩くこと、鈴を鳴らし、お賽銭を入れ、二礼二拍手一礼をする一連の流れ。

この作法には現代的な意味があります。

神社参拝の一連の動作は「儀式的マインドフルネス」と呼べるもので、心を落ち着かせ、日常から切り離す効果があるのです。

これは現代のスマホ依存症対策に例えられます。

神社の境内に入る時、多くの人は自然と声を落とし、ゆっくり歩き始めます。

スマホを見る頻度も減るでしょう。

これは「デジタルデトックス」や「マインドフルネス瞑想」と同じ効果があります。

つまり、「お願い事を神様に伝える」という表面的な目的の裏に、自分自身と向き合い、心を整理する時間を持つという精神的な機能が神社参拝にはあるのです。

ここまでのポイント

神社参拝の一連の作法は、現代のマインドフルネス瞑想や心理セラピーと同様の効果があり、忙しい日常から離れて自分と向き合う時間を提供している。

日本人の「いいとこどり宗教観」はいつから始まったの?

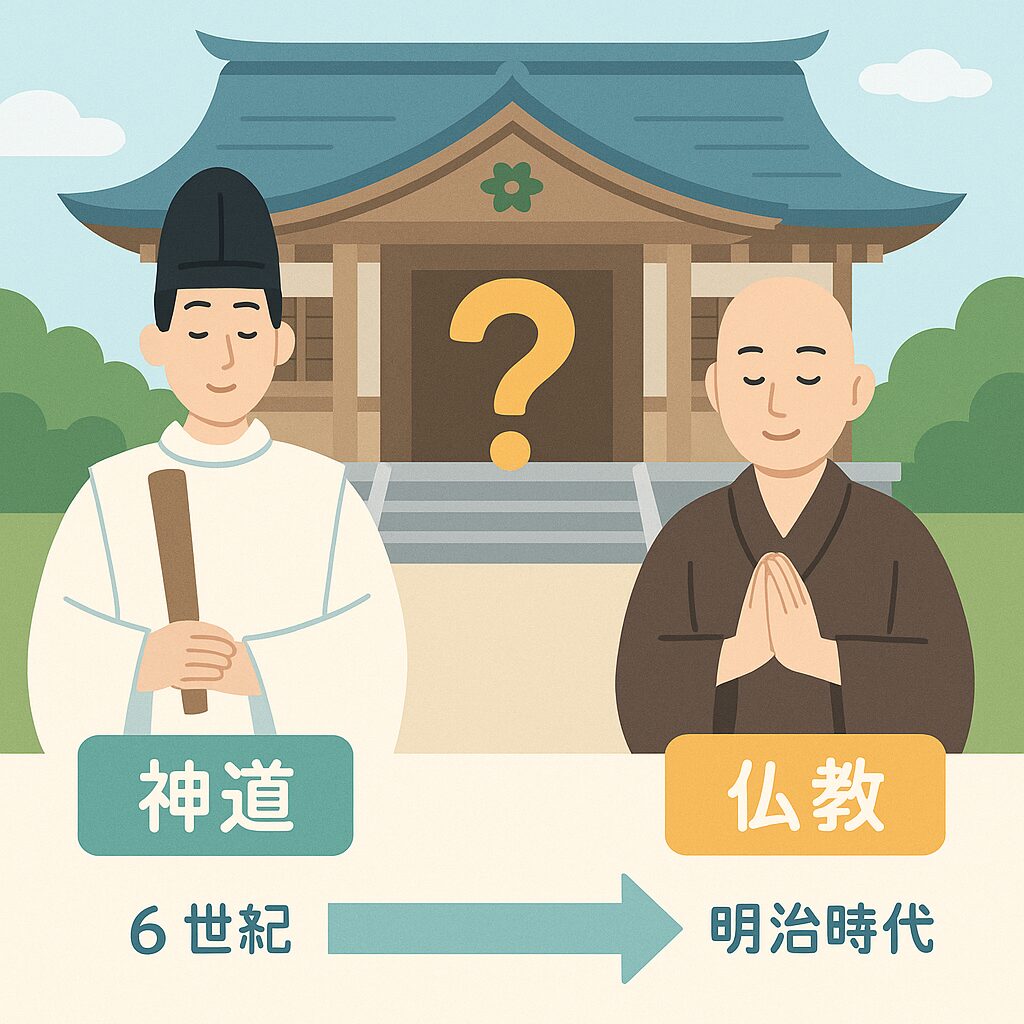

日本人が持つ「状況に応じて神道と仏教を使い分ける」という独特の宗教観。

これは6世紀に仏教が伝来した頃から始まりました。

当初、「外国の新しい宗教を受け入れるべきか」という議論がありましたが、やがて「神様と仏様は別のものではなく、同じ存在の違う姿」という「神仏習合」の考え方が広まりました。

これは現代のスマホとPCの使い分けのようなものです。

外出先ではスマホ、自宅ではPCというように、状況に応じて最適なデバイスを選ぶように、日本人は冠婚葬祭でも「結婚式は神前式、葬式は仏式」など、状況に応じて神道と仏教を使い分けるようになりました。

この状態は明治時代初期の神仏分離令まで続き、政府が神道を国家の祭祀として位置づけるようになるまで、多くの日本人にとって神道と仏教は互いに矛盾しない存在でした。

ここまでのポイント

日本人の「状況に応じて神道と仏教を使い分ける」柔軟な宗教観は古くからあり、「神仏習合」の考え方が明治時代まで一般的だった。

初心者向け!神社参拝の作法と意味

神社参拝の基本的な流れと、その現代的な意味を解説します。

- 鳥居をくぐる

- 伝統的意味:神様の領域に入ること

- 現代的意味:オンとオフの切り替え、「通知オフモード」に入る瞬間

- 手水舎で手と口を清める

- 伝統的意味:穢れを落として清浄な状態になる

- 現代的意味:リフレッシュやリセットの時間、「心のハンドサニタイザー」のような役割

- 参道を進む

- 伝統的意味:神様に近づく準備

- 現代的意味:マインドフルウォーキング、「通勤時間」のような切り替え時間

- 鈴を鳴らす

- 伝統的意味:神様に自分の存在を知らせる

- 現代的意味:会議の開始の合図、「着信音」のような注意喚起

- お賽銭を入れる

- 伝統的意味:神様への感謝の気持ち

- 現代的意味:サブスクリプションの支払いや「投げ銭」に似た感謝表現

- 二礼二拍手一礼

- 伝統的意味:神様への敬意と対話

- 現代的意味:対話の開始と終了の儀式、オンライン会議での「マイクテスト」と「終了の挨拶」のような役割

これらの一連の作法は「心を整える手順書」としても機能しており、何をすべきかが明確に決まっていることで、私たちは余計なことを考えずに「今」に集中できる効果があります。

ここまでのポイント

神社参拝の各作法は単なる形式ではなく、心を整え、日常から離れて自分と向き合うためのプロセスとして現代的な意義も持っている。

まとめ:現代人が神社に通う本当の理由

まとめると…

- 日本人の「無宗教」と「神社参拝」の矛盾は、宗教の定義の違いから生まれている

- 神社参拝には「マインドフルネス」や「デジタルデトックス」に近い現代的価値がある

- お守りはSNSの「いいね」のように、目に見えない「つながり」を可視化するもの

- 日本人の「状況に応じた宗教の使い分け」は1400年以上の歴史を持つ文化

- 参拝の一連の作法は「心を整えるための手順書」として機能している

私たちが神社に行く理由は、必ずしも「神様を信じているから」だけではありません。

忙しい日常から離れて心を整理し、自分と向き合う時間を持ち、何かのきっかけで感謝や願いを言葉にする。

そんな人間として大切な時間を提供してくれる場所だからこそ、数千年にわたって日本人の生活に溶け込み続けているのかもしれません。

次回初詣や観光で神社に行くとき、単に「お願い事をする場所」としてだけでなく、あなた自身と向き合う特別な時間としても活用してみてはいかがでしょうか。