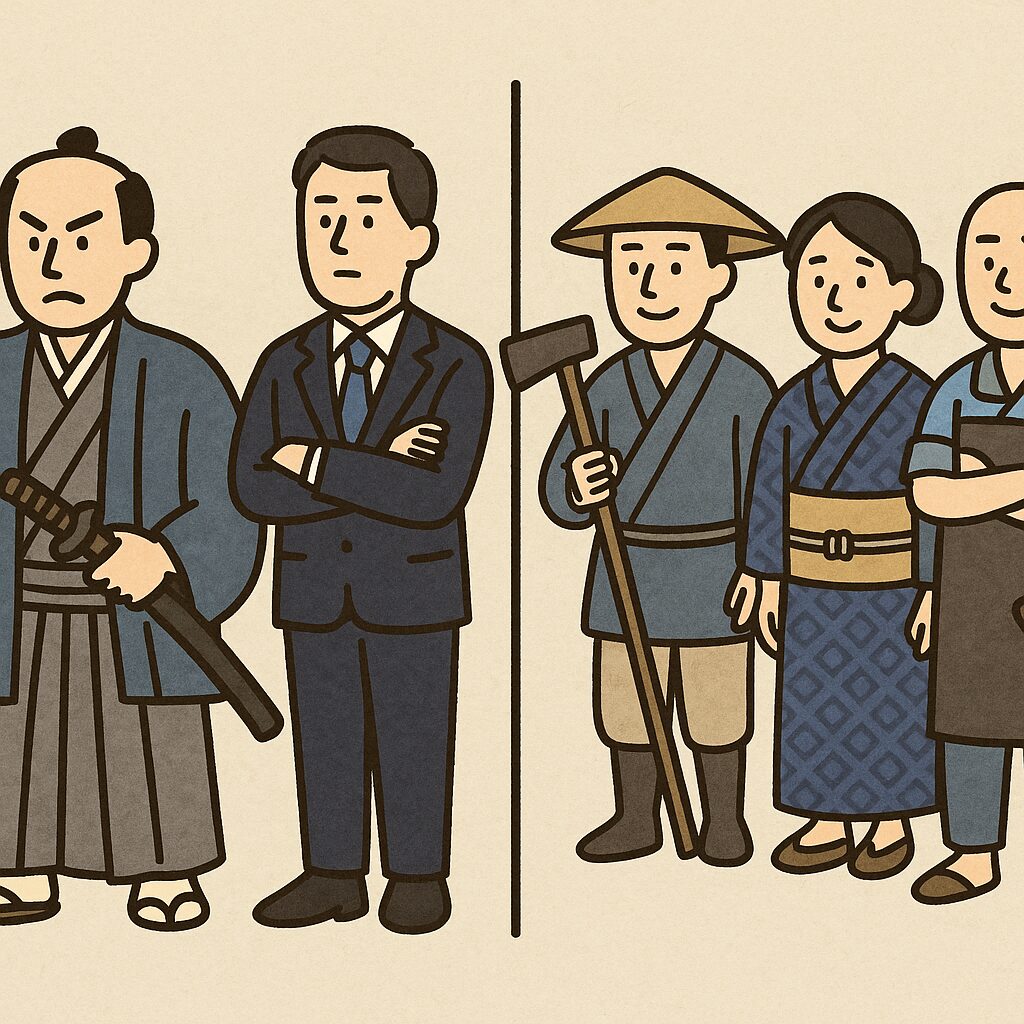

江戸時代の身分制度は「士農工商」と呼ばれる階級制度で、武士・農民・職人・商人の順に社会的地位が決まっていました。

この制度は約260年間、日本社会の基盤となっていました。

歴史の授業で「士農工商」という言葉は覚えていても、実際の江戸時代の社会がどんな感じだったのか、イマイチピンときませんよね。

「将軍って社長?」「大名は部長?」など、現代の会社組織に例えると、あの時代の身分制度がグッと身近に感じられるかもしれません。

この記事でわかること

- 江戸時代の身分制度を現代の会社組織に例えてわかりやすく解説

- 将軍・大名・武士・農民・町人の役割と現代での対応ポジション

- 各身分の特権と制限を今の社会と比較

- 意外と知られていない江戸時代の「階級移動」の実態

- 江戸時代の社会システムから学べる現代のヒント

読むのに必要な時間:約10分

江戸時代の身分制度ってどんな感じ?

「士農工商」という階層構造で成り立っていました。

これは現代で言えば、役職や職種によって明確に区分けされた大企業の組織図のようなものです。

将軍を頂点とする「江戸幕府」という本社と、全国各地に配置された「藩」という支社からなる、まさに全国規模の大企業グループのような構造でした。

現代の会社でいえば、持株会社と子会社の関係に近いでしょう。

幕府(本社)は基本方針を決め、藩(子会社)はその方針に従いながらも、ある程度の自治権を持っていました。

江戸時代の身分制度と現代企業の対応表

| 江戸時代の身分・役職 | 現代企業での役割 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 将軍 | CEO・社長 | 最終決定権を持ち、重要人事や方針を決定 |

| 大名 | 執行役員・子会社社長 | 担当地域(藩)の経営責任者 |

| 上級武士 | 部長・課長 | 組織の管理職として政策を実行 |

| 下級武士 | 一般社員 | 日常業務の実務担当者 |

| 農民 | 生産部門社員 | 組織の基盤を支える重要な存在 |

| 町人(商人) | 営業・流通部門 | 経済活動を担当、時に大きな富を得る |

| 職人 | 専門技術者 | 特定分野の技術を持ち、高い評価を得ることも |

ここまでのポイント

江戸時代の社会構造は現代の企業組織に似た階層構造を持ち、各身分には明確な役割と地位がありました。

将軍は今で言うとどんな存在?

江戸時代の将軍は、徳川家という「創業家」の当主であり、「日本株式会社」の最高経営責任者(CEO)のような存在でした。

現代の企業トップと同じく、将軍は最終決定権を持ち、重要な人事(大名の配置)や外交政策を決定していました。

1603年に初代将軍・徳川家康が就任してから、1867年の慶喜まで、全部で15代の将軍が「日本企業」を率いました。

ただし、現代のCEOと違って世襲制であり、基本的には徳川家の血筋でないとなれない点が大きく異なります。

現代の企業なら能力や実績で選ばれるCEOですが、江戸時代は「創業家の血筋」が最重要だったのです。

将軍の権力は絶大でしたが、老中(取締役会)や大名(執行役員)の意見を聞きながら政治を行っていました。

特に後期になると、実務は老中たちに任せ、「会長」のような象徴的な役割になっていくケースも多かったです。

ここまでのポイント

将軍は日本という国家の最高経営者であり、現代の大企業トップのような立場でしたが、能力よりも血筋が重視される世襲制だった点が大きく異なります。

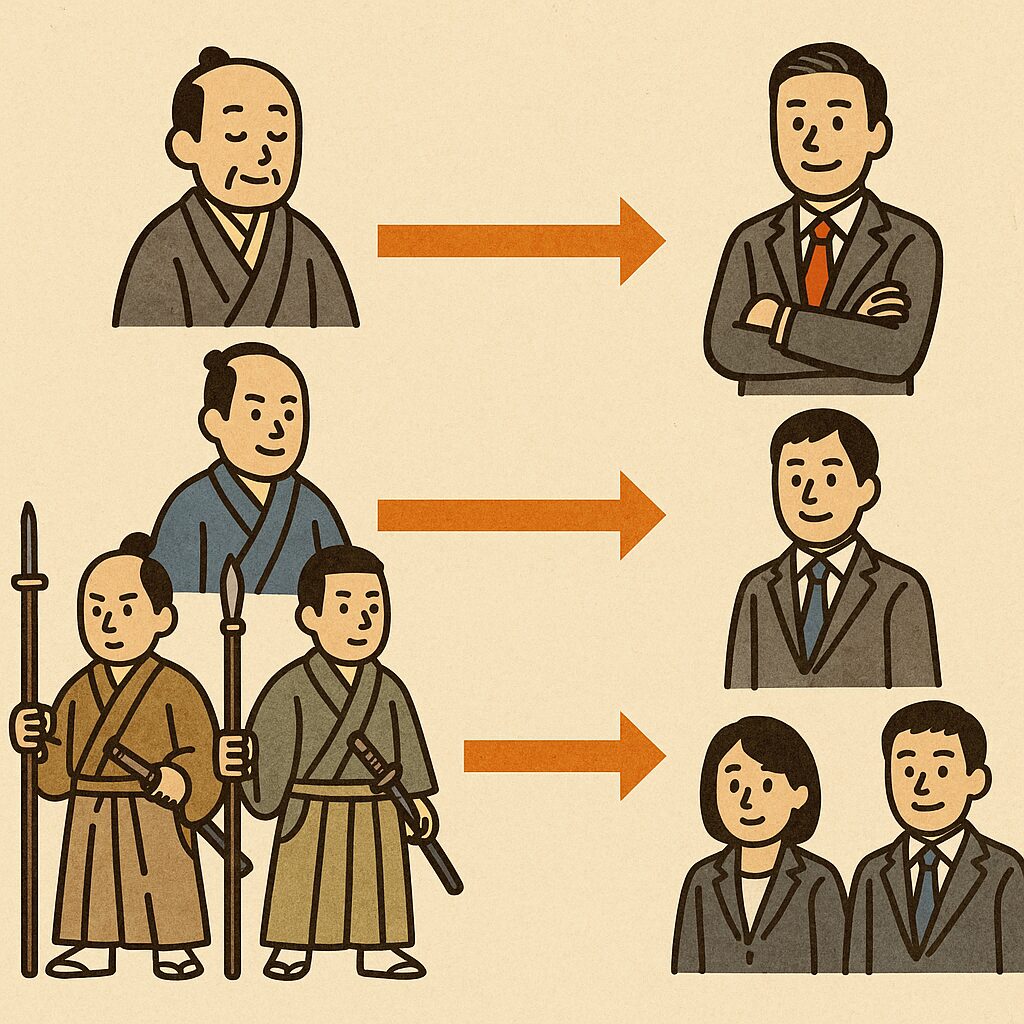

大名は現代企業のどんなポジション?

大名は、現代で言えば「地域統括責任者」や「子会社社長」に相当する存在です。

彼らは自分の領地(藩)を経営する権限を持ち、税収の管理や地域の治安維持、インフラ整備などを担当していました。

現代企業の支社長が一定の裁量権を持ちながら地域の経営を任されているのと似ています。

大名は大きく分けて次の3つのタイプがありました。

- 親藩:徳川家の親族(例:「創業家の親族」で役員)

- 譜代:代々徳川家に仕えてきた家柄(例:「古参の役員」)

- 外様:徳川家成立後に従った大名(例:「M&Aで入ってきた役員」)

現代企業で例えると、親藩は「創業者一族」、譜代は「生え抜きの幹部」、外様は「中途採用や企業買収で入ってきた役員」といったところでしょう。

当然、徳川家からの信頼度は親藩・譜代・外様の順で、重要なポストも同じ順番で与えられる傾向がありました。

これは「古株の社員が優遇される」日本の伝統的な企業文化に似ています。

大名は自分の藩を経営する自由がありましたが、定期的に江戸に出向く「参勤交代」という義務がありました。

これは現代企業の「本社報告」や「定例会議」のようなものでした。

ここまでのポイント

大名は各地域を統括する役員のような存在で、自分の領地を経営しながらも、将軍(CEO)への忠誠と定期報告が求められていました。

武士(侍)は今で言うと何に相当する?

武士(侍)は、現代社会の「公務員」と「正社員」の性質を兼ね備えた特殊な身分でした。

彼らは大名や幕府に仕え、安定した収入(俸禄)を得る代わりに、厳しい行動規範や忠誠を求められていました。

これは現代の公務員が安定した身分と引き換えに、一般企業よりも厳格な規律を求められるのに似ています。

武士の階級は実に複雑ですが、現代企業に例えると以下のようになります。

- 上級武士(家老、重臣)→ 部長・課長クラス

- 中級武士(用人、番頭) → 課長・係長クラス

- 下級武士(足軽)→ 一般社員クラス

現代の会社員と同じく、武士も基本的に終身雇用制で、よほどのことがない限りクビになることはありませんでした。

これは日本的経営の「終身雇用」の原型とも言えるでしょう。

その代わり、「武士道」という厳格な行動規範に従う必要があり、これは現代企業の「社内規則」や「コンプライアンス」よりもずっと厳しいものでした。

ここまでのポイント

武士は身分が保障された「公務員」のような存在でありながら、厳格な行動規範を守る義務がありました。

現代の日本企業の「終身雇用」文化に通じる要素も見られます。

農民・町人・職人たちは現代社会でどんな立場?

江戸時代の庶民も、現代の企業組織に例えると、それぞれの役割がよく理解できます。

農民

農民は江戸社会の約8割を占め、現代企業でいえば「生産部門」の社員に相当します。

彼らは米という最重要資源を生産し、年貢(税金)として収穫の3〜4割を納めていました。

これは現代企業の製造部門が会社の収益の基盤を支えているのに似ています。

現代の会社員と違い、農民は「会社を辞める」(職業を変える)自由がなく、基本的に代々同じ仕事を続けることが求められていました。

これは現代の雇用形態とは大きく異なる点です。

町人(商人)

町人、特に商人は<span style=現代の「営業・マーケティング部門」や「流通業」に相当します。

身分は低くても、実際には豊かな商人も多く、中には大名に匹敵する富を持つ者もいました。

これは現代でも、営業トップが高収入を得るケースに似ています。

商人は現代のビジネスパーソンのように、自由に商売を拡大し、富を築くことができました。

ただし、あまりに派手な暮らしをすると「分相応ではない」として罰せられることもあったのです。

職人

職人は現代の「専門技術者」や「クリエイター」に近い存在です。

彼らは特定の技術を持ち、製品を作り出す職人として尊重されていました。

現代のIT技術者やデザイナーのように、高い技術を持つ職人は重宝され、特定の分野では武士よりも高い社会的評価を得ることもありました。

ここまでのポイント

農民・町人・職人は身分こそ低かったものの、社会の基盤を支える重要な存在であり、特に商人や職人の中には事実上の「成功者」も多くいました。

現代社会の様々な職種の原型がここに見られます。

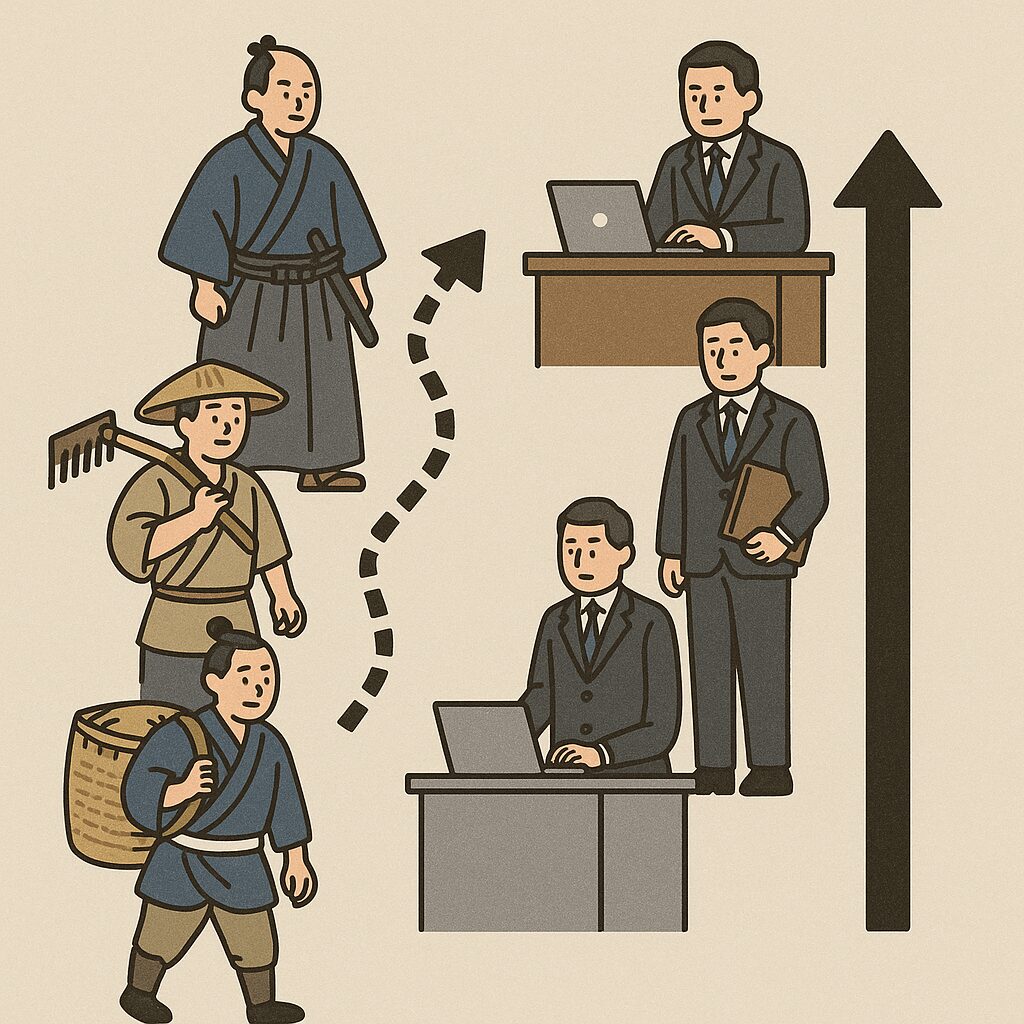

江戸社会の「出世」システムは今とどう違う?

江戸時代は身分制社会でしたが、現代のような「能力主義」ではなく「生まれ」が重視される社会でした。

基本的に、武士は武士の家に生まれた人だけがなれたのです。

これは現代企業の「実力主義」や「成果主義」とは全く異なる考え方です。

現代なら「新卒から入社してCEOになる」ことも可能ですが、江戸時代では「農民の子が将軍になる」ことはあり得ませんでした。

しかし、実は完全に固定されていたわけではなく、以下のような「階級移動」も限定的に存在しました。

- 養子制度による身分上昇:裕福な商人の子どもが武士に養子入りするケース

- 武士への取り立て:特別な功績を上げた町人や農民が武士に取り立てられるケース

- 商人への転身:下級武士が副業として商売を始め、やがて武士をやめて商人になるケース

現代企業の「中途採用」や「出世」とは全く異なり、身分の移動は例外的な現象でした。

江戸時代の基本原則は「分相応」であり、生まれた身分で一生を過ごすことが「正しい」とされていたのです。

ここまでのポイント

江戸時代は基本的に身分固定の社会でしたが、完全に閉ざされていたわけではなく、限定的な階級間の移動も存在しました。

これは現代のキャリア形成とは根本的に異なるシステムでした。

会社組織で例える江戸幕府と藩

江戸時代の統治機構を現代の会社組織に例えると、以下のような対応関係が見えてきます。

江戸時代の組織と現代企業の対応表

| 江戸時代の組織 | 現代企業での対応 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 幕府 | 持株会社・本社 | 全体方針の決定、人事、外交 |

| 藩 | 子会社・支社 | 地域経営、徴税、治安維持 |

| 老中 | 取締役会 | 重要決定の合議 |

| 奉行所 | 各部門・事業部 | 専門分野ごとの業務遂行 |

| 代官所 | 直轄支店 | 幕府直轄地の管理 |

幕府(本社)の組織

- 将軍:CEO(最高経営責任者)

- 老中:取締役会(重要決定機関)

- 若年寄:執行役員(実務責任者)

- 奉行所:各部門(総務、人事、財務など)

藩(子会社)の組織

- 大名:子会社社長

- 家老:取締役

- 中堅武士:部課長

- 下級武士:一般社員

幕府と藩の関係は、現代の「本社と子会社」の関係に非常に似ています。

幕府は基本方針を決め、外交や貨幣発行などの「全社的な事項」を管理し、藩は地域経営(人事、税収、インフラ整備など)に関して相対的な自律性を持っていました。

現代企業と大きく違うのは、この「日本株式会社」には「株主」が存在せず、徳川家が「オーナー企業」として絶対的な支配権を持っていた点です。

現代企業なら株主や取締役会の意向が経営に反映されますが、江戸時代はそうした「チェック機能」はありませんでした。

ここまでのポイント

江戸時代の統治機構は、現代の企業グループに似た階層構造を持ち、それぞれの組織が役割分担しながら日本という国を運営していました。

まとめ:江戸時代と現代社会の共通点と相違点

江戸時代の身分制度を現代の会社組織に例えることで、複雑な歴史が身近に感じられるようになりましたね。

最後に要点をまとめましょう。

- 江戸時代の社会構造は、将軍を頂点とする「日本株式会社」のような組織構造を持ち、現代の企業グループに例えることで理解しやすくなる

- 将軍はCEO、大名は執行役員、武士は社員、農民は生産部門、町人は営業部門のような役割分担だった

- 身分制度は厳格でありながらも、例外的な「階級移動」も存在し、完全に固定された社会ではなかった

- 現代社会では能力や実績で評価されるのに対し、江戸時代は基本的に「生まれ」で身分が決まる社会だった

- 現代に通じる組織構造や役割分担があり、それが260年以上も続いた安定した社会の基盤となった

江戸時代と現代の社会を比較すると、組織構造や役割分担などには意外な共通点が見られます。

一方で、「生まれによる身分」や「階級移動の制限」など、根本的に異なる価値観も多くあります。

このような江戸時代の仕組みを現代の会社組織になぞらえることで、私たちの先祖がどのような社会に生きていたのかを具体的にイメージできるでしょう。

歴史は単なる年号や出来事の暗記ではなく、当時の人々の生活や社会の仕組みを理解することで、より身近で興味深いものになります。

江戸時代の社会システムは現代とは根本的に異なる部分もありますが、組織運営の知恵や社会の安定化のための工夫など、今日の私たちが学べる点も少なくありません。

【関連記事】