「平安時代の人々ってどうやってコミュニケーションとってたの?」「和歌って単なる趣味じゃないの?」と思っていませんか?

実は、平安時代の和歌のやりとりは、現代のSNSやメッセージアプリと驚くほど似た機能を持っていたんです!

この記事でわかること

- 平安貴族のコミュニケーションツールとしての和歌の役割

- 「いいね!」や「既読スルー」の平安版

- 今のSNSと平安時代の和歌交換の意外な共通点

読むのに必要な時間:約7分

【関連記事】「つまり」「すなわち」「要するに」の違いと使い分け|例文付き完全ガイド

平安時代の和歌って何?なぜそんなに重要だったの?

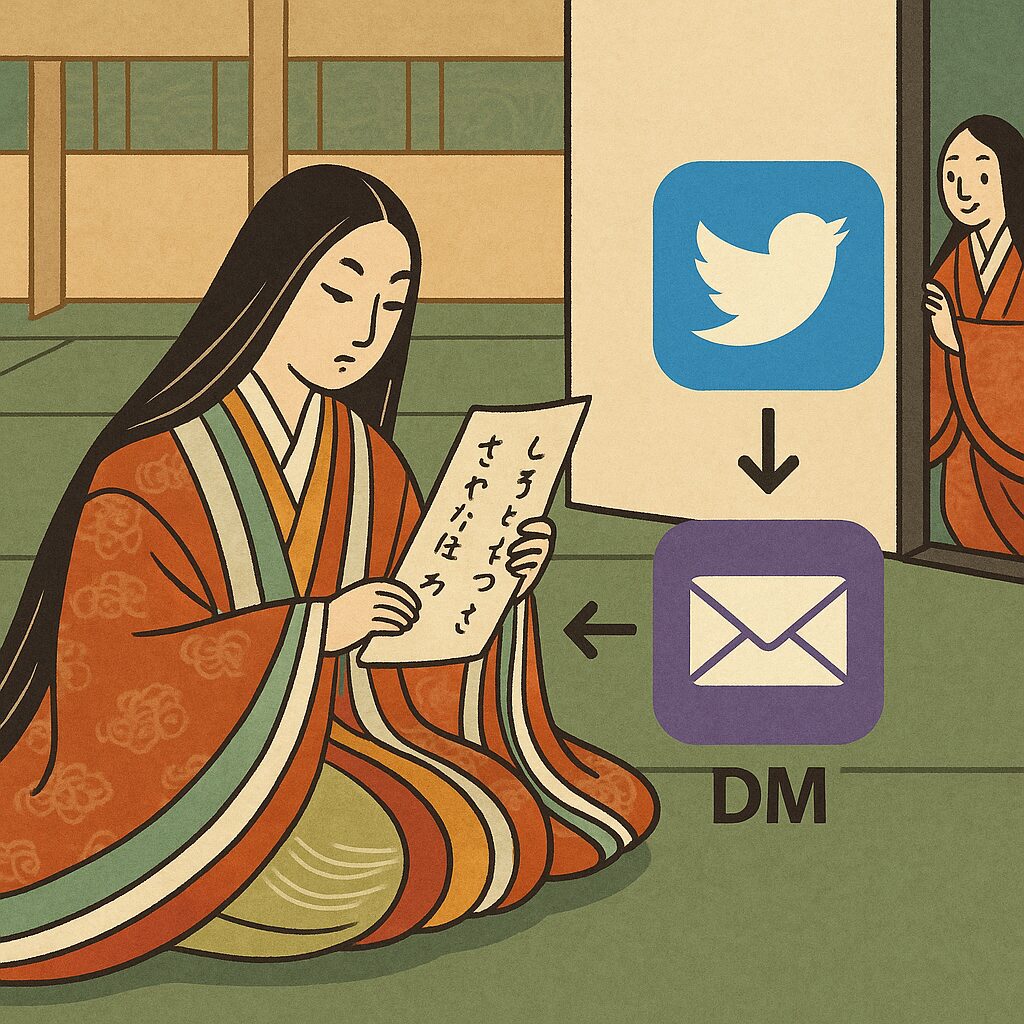

平安時代の和歌は、今で言えばSNSのポストやDMのような存在でした。

31文字(5・7・5・7・7)という短い形式は、現代のTwitterの140文字制限のようなもの。

限られた文字数で自分の気持ちや状況を効果的に伝える必要がありました。

和歌は、貴族にとって単なる趣味や文化活動ではなく、社会生活に不可欠なコミュニケーションツールだったのです。

和歌が上手く詠めないことは、現代で言えば「スマホが使えない」「SNSの投稿の仕方がわからない」ような状態。社会的に大きなハンデになっていました。

清少納言や紫式部といった女流作家の作品には、和歌のやりとりについての記述が多く残されています。

彼女たちの文章から、和歌が恋愛、友情、政治的なつながりを築く上で重要な役割を果たしていたことがわかります。

ここまでのポイント

和歌は趣味を超えた社会的コミュニケーションツールで、現代のSNSと同じように日常生活に組み込まれていました。

平安貴族のLINE!? 「歌」というメッセージの送り方

平安時代の和歌は、今でいう「メッセージアプリのDM」のように個人間でやりとりされることが多くありました。

送り方は非常に儀式的で、次のような流れになります。

- 高級な紙(料紙)を選ぶ → 今のスマホケースやプロフィール画像のおしゃれさに相当

- 美しい筆跡で和歌を書く → スタンプやエモティコンの選択のようなもの

- 紙を折り、装飾を施す → メッセージの「ラッピング」機能

- 信頼できる使者に託す → 安全なメッセージングアプリの暗号化機能のような役割

和歌の返事は通常24時間以内が暗黙のルールでした。

それを過ぎると「既読スルー」のような失礼とみなされることも。

今のLINEで「既読」がついたのに返信がないと不安になるのと同じような心理が働いていたのです。

『源氏物語』には、光源氏が女性たちと和歌を通じてやりとりする場面が多く描かれています。

それは現代の恋愛ドラマでLINEのやりとりが重要な場面になるのと同じような意味を持っていました。

ここまでのポイント

和歌を送る行為は現代のDMに似ており、返信の期待値や時間感覚も現代のメッセージアプリの使用感と似ていました。

「いいね👍」の平安版!和歌の返し方と評価システム

平安時代には、SNSの「いいね」や「シェア」のような機能もありました。

特に優れた和歌は

- 返歌(返信)でほめられる → 「いいね👍」や素敵なコメント

- 歌合(うたあわせ)で評価される → いまのいいね数やエンゲージメント率

- 噂になって広まる → リツイートやシェアされる状態

- 歌集に収録される → 「殿堂入り投稿」や「ピン留め」のようなステータス

特に優れた和歌は「古今和歌集」などの公式勅撰和歌集に選ばれることがありました。

これは現代で言えば、公式アカウントにリポストされたり、人気投稿ランキングのトップに掲載されるようなものです。

歌合(うたあわせ)という和歌の競技会は、今のSNS上のハッシュタグチャレンジやトレンドトピックに参加するようなもの。

多くの人が同じテーマで和歌を詠み、誰が最も優れているかを競いました。

ここまでのポイント

平安時代の和歌の評価システムは、いいね、シェア、トレンド入りなど現代のSNSの機能に近い仕組みを持っていました。

平安時代の「インフルエンサー」と「炎上」事情

平安時代にも「インフルエンサー」のような存在がいました。

在原業平や小野小町のような和歌の名手は、現代のSNSインフルエンサーのように多くの「フォロワー」(支持者)を持つ存在でした。

彼らの和歌は広く伝えられ、模倣されました。

また、不適切な和歌や、作法に反するやりとりは「炎上」に相当する社会的批判を招きました。

例えば

- 既婚者が不適切な恋愛和歌を送る → 現代のDMでの不倫スキャンダル

- 身分違いの相手に大胆な和歌を送る → フォロワー差のある相手への不適切なDM

- 下手な和歌を詠む → 投稿内容が恥ずかしくて炎上

特に興味深いのは、『伊勢物語』や『大和物語』などに記録された「炎上事件」。

これらは現代のネットニュースで報じられるSNSスキャンダルのようなものでした。

ここまでのポイント

平安時代にも「インフルエンサー」や「炎上」のような現象があり、和歌を通じたコミュニケーションには現代のSNSと似た社会的ダイナミクスが存在していました。

和歌のプライバシー設定とDM機能

和歌には、現代のSNSの「公開範囲設定」のような区別がありました。

- 私的な和歌(DM相当)

- 特定の一人だけに送る恋愛和歌

- 折り畳み方や封の仕方で「非公開」を表現

- 使者の選択も重要なプライバシー設定

- 半公開の和歌(フレンドのみ公開相当)

- 歌合(うたあわせ)や宴会での発表

- 特定のグループ内でのみ共有

- 完全公開の和歌(パブリック投稿相当)

- 勅撰和歌集に収録される和歌

- 公的行事で詠まれる和歌

和歌の「匿名性」も時に重要視されました。

例えば、恋愛の初期段階では、誰からの歌なのかを直接明かさないこともあり、これは現代の匿名DMや匿名質問サービスのような機能を果たしていました。

ここまでのポイント

和歌には公開範囲の設定があり、誰に見せるか、どのように届けるかによって表現や内容が変わっていました。

現代人が平安SNSを使うなら?現代との比較まとめ

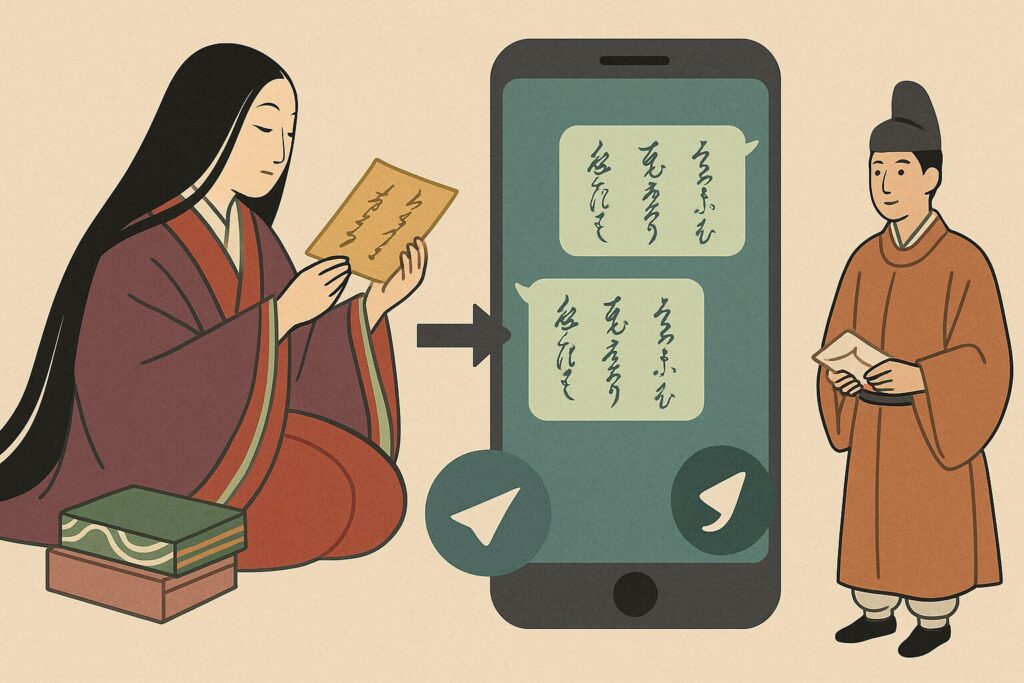

上の図は、平安時代の和歌コミュニケーションと現代のSNSの類似点を示しています。

どちらも本質的には「制限された形式で感情や思いを伝える」という点で共通しているのがわかりますね。

現代人が平安時代のコミュニケーションシステムを使うとしたら、このような違いと共通点があるでしょう。

主な違い

- 送信スピード:即時→数時間〜1日

- 文字数制限:かなり厳格(31文字のみ)

- コスト:紙、筆、使者など物理的なコストが高い

- 視覚表現:絵文字やスタンプはなく、美しい筆跡や装飾で表現

驚くべき共通点

- 社会的評価への影響(いいねの数=和歌の評判)

- プライバシー懸念(誰に見られるかを気にする)

- 返信プレッシャー(既読無視の社会的重大さ)

- インフルエンサー現象(有名な歌人=フォロワーの多いアカウント)

もし現代人がタイムスリップして平安SNSを使うなら、31文字以内に自分の気持ちを込める「短歌力」が現代のハッシュタグやミーム的センスのように重要になるでしょう。

- 平安時代の和歌は現代のSNSやメッセージアプリと機能的に似ていた

- 和歌には「いいね」「シェア」「DM」「プライバシー設定」に相当する仕組みがあった

- コミュニケーションツールとしての和歌の重要性は、現代のスマホ依存に似ている

- 貴族社会では和歌の上手さが「フォロワー数」のような社会的影響力を持っていた

- 現代のSNSも平安時代の和歌も、人間の社会的欲求を満たすツールという本質は変わらない

平安時代の人々が大切にした「言葉の美しさ」「表現の奥深さ」は、画像や動画に頼りがちな現代のSNSコミュニケーションにも必要な要素かもしれません。

短い言葉で深く心を動かす和歌の伝統は、140文字のツイートでも実践できる日本の文化的遺産なのです。

31文字で心を伝える平安貴族の技術は、むしろ情報過多の現代だからこそ見直したい知恵ではないでしょうか。