「天皇と将軍、結局どっちが偉いの?」と歴史の授業で疑問に思ったことはありませんか?

教科書では両方とも重要人物として登場するのに、その関係性がイマイチつかめない…。

実は多くの歴史初心者が悩むポイントなんです。

江戸時代には天皇も将軍もいて、一見すると「二人のボス」がいるような複雑な状況。

今回は、この混乱しがちな関係を「現代の会社組織」に例えてスッキリ解説します。

実は江戸時代の権力構造、今の会社の仕組みとそっくりなんですよ!

この記事でわかること

- 江戸時代の天皇と将軍の関係が「会社組織」で例えるとどうなるのか

- 名目上の上下関係と実際の権力構造の違い

- 「名目上の代表」と「実務のトップ」の関係が歴史上どう機能していたか

- 意外と知られていない天皇と将軍の”WIN-WIN関係”の仕組み

読むのに必要な時間:約7分

天皇と将軍って何が違うの?

江戸時代、日本には天皇と将軍という二人の「トップ」がいました。

初心者が最初に混乱するのはここですよね。「結局どっちが偉いの?」という疑問。

天皇は「日本の象徴」として国のトップでしたが、実際の政治権力は将軍が握っていました。

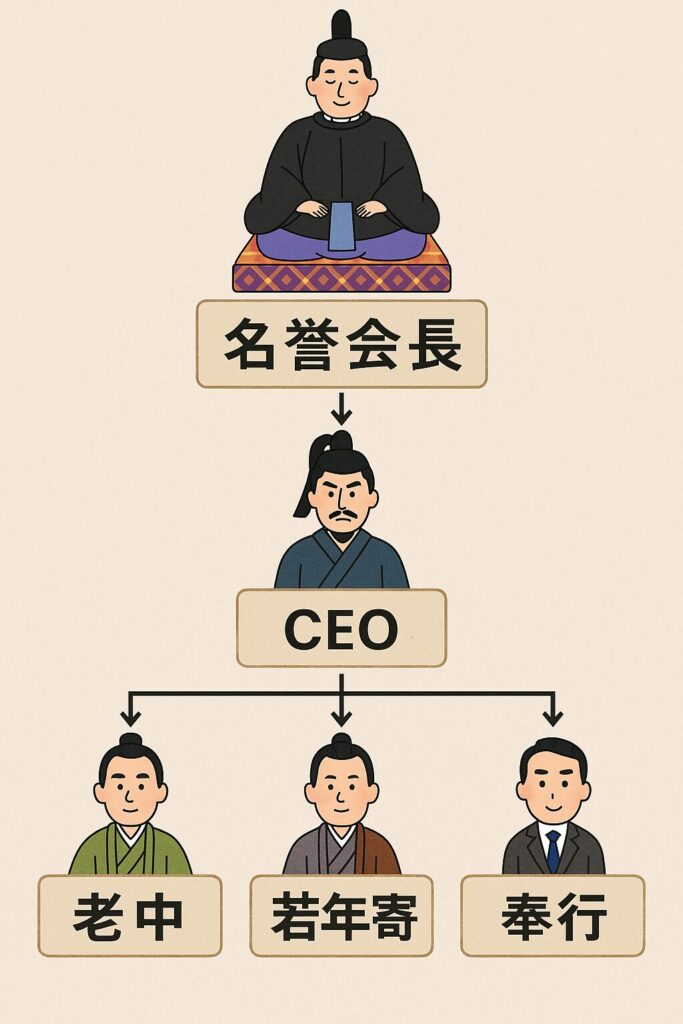

現代で言えば、天皇は「名誉会長」、将軍は「社長(CEO)」のようなポジションです。

天皇は京都の御所に住み、宗教的・文化的な行事を行う役割でした。

一方、将軍は江戸城に住み、実際の政治判断や大名の統制を行っていました。

将軍と天皇、実際はどっちが上だったの?

「偉い」の定義によって答えが変わるのですが、名目上は天皇が将軍よりも上でした。

将軍は天皇から「征夷大将軍」という役職を任命されることで正式に権力を持つと認められていたんです。

でも実態としては、今で言えば「名誉会長」と「実権を持つCEO」の関係でした。

天皇は尊敬される存在でしたが、実際の権力、つまり「人事権」「予算決定権」「政策決定権」はすべて将軍側にありました。

江戸時代の将軍は、特に徳川家康以降、次のような権限を持っていました。

- 全国の大名の統制(現代の役員人事のような権限)

- 軍事力の掌握(警察や自衛隊のトップのような権限)

- 外交権(外国との交渉権限)

- 法律の制定(立法権)

一方、天皇の実質的な権限は限られていました。

- 公家(きゅうていじん)の叙位・叙勲

- 宗教的儀式の執行

- 文化的活動(和歌や書など)の奨励

天皇と将軍の権限比較表

| 権限の種類 | 天皇 | 将軍 |

|---|---|---|

| 政治決定権 | ほぼなし | 実質的にすべて保有 |

| 軍事指揮権 | なし | すべて掌握 |

| 人事権 | 公家のみ | 武士・大名すべて |

| 経済決定権 | 自身の宮廷のみ | 全国規模 |

| 外交権 | なし | すべて掌握 |

| 象徴的権威 | 非常に高い | 天皇より下 |

| 社会的尊敬 | 最高レベル | 高いが天皇の下 |

現代の会社組織で例えると?

江戸時代の権力構造を現代の企業組織に例えると、こんな感じになります。

天皇:名誉会長(象徴的存在、会社の顔)

- 会社の創業家の末裔

- 実務には携わらないが、尊敬される存在

- 重要な式典・イベントに出席する

- 会社のブランド価値を体現している

将軍:CEO(最高経営責任者)

- 実質的な意思決定権を持つ

- 人事権・予算配分権を持つ

- 戦略的な判断を下す

- 部下(大名)の管理・監督を行う

江戸幕府は、今で言えば「創業家の子孫が名誉会長を務め、実務はプロ経営者が取り仕切る」大企業のようなものでした。

多くの日本企業でも見られる「創業家は尊重するが、実務は別の人が担当する」という構造に似ています。

天皇に権力がなかったのはなぜ?

もともと天皇は実権も持っていたのに、なぜ江戸時代には「名誉職」のようになってしまったのでしょうか?

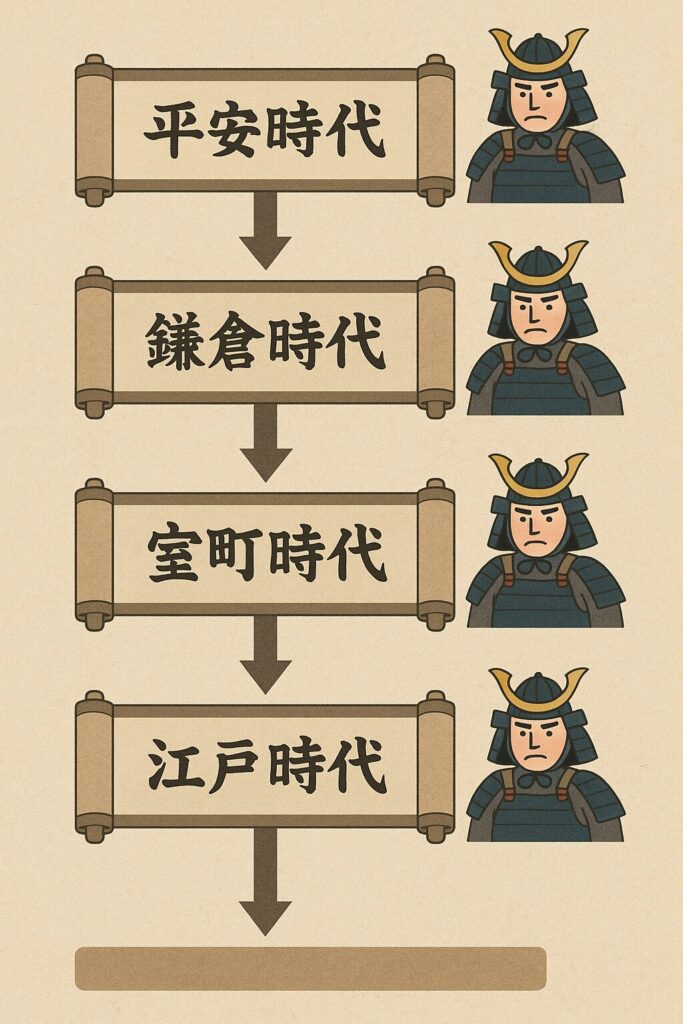

これは12世紀頃から始まった政権交代の結果です。

武士という「実力者集団」が徐々に権力を握るようになり、天皇や公家は政治の実権を失っていきました。

現代に例えると、「創業者一族がいる老舗企業で、実務能力のある社員たちが徐々に経営権を獲得していった」ような状況です。

創業家は尊敬されますが、日々の経営判断はできなくなっていくプロセスです。

具体的には次のような流れでした。

- 平安時代末期:武士が台頭し、軍事力を背景に発言力を増す

- 鎌倉時代(1185年〜):源頼朝が征夷大将軍となり、武家政権が成立

- 室町時代:足利氏による幕府が続く

- 戦国時代:全国の大名が群雄割拠する時代

- 江戸時代(1603年〜):徳川家康が征夷大将軍となり、幕藩体制が確立

江戸幕府の組織図を現代風に解説

江戸幕府の組織構造を現代の会社組織に置き換えると次のようになります。

【トップマネジメント】

- 将軍(CEO):最終意思決定者

- 老中(取締役):重要政策の立案・実行責任者

- 若年寄(執行役員):特定分野の責任者

- 大目付(監査役):組織の監視役

【中間管理職】

- 譜代大名(本社部長クラス):将軍に直属の忠実な部下

- 親藩(役員付き秘書/親族役員):将軍の親族で特別な信頼関係にある

- 外様大名(子会社社長/グループ会社):独立性はあるが本社の管理下にある

【一般社員・現場】

- 旗本(課長〜係長クラス):幕府に直属する中小管理職

- 御家人(一般社員):幕府組織の末端を支える実務者

- 町人・農民(下請け/協力会社):実際の生産活動を担う存在

江戸幕府は「持株会社」のような構造を持ち、各藩(大名家)は「子会社」のような関係でした。

それぞれの藩は一定の独立性を持ちつつも、「本社」である幕府の方針に従う必要がありました。

江戸幕府の組織図(現代企業版)

天皇と将軍の「微妙な関係」はどう保たれていた?

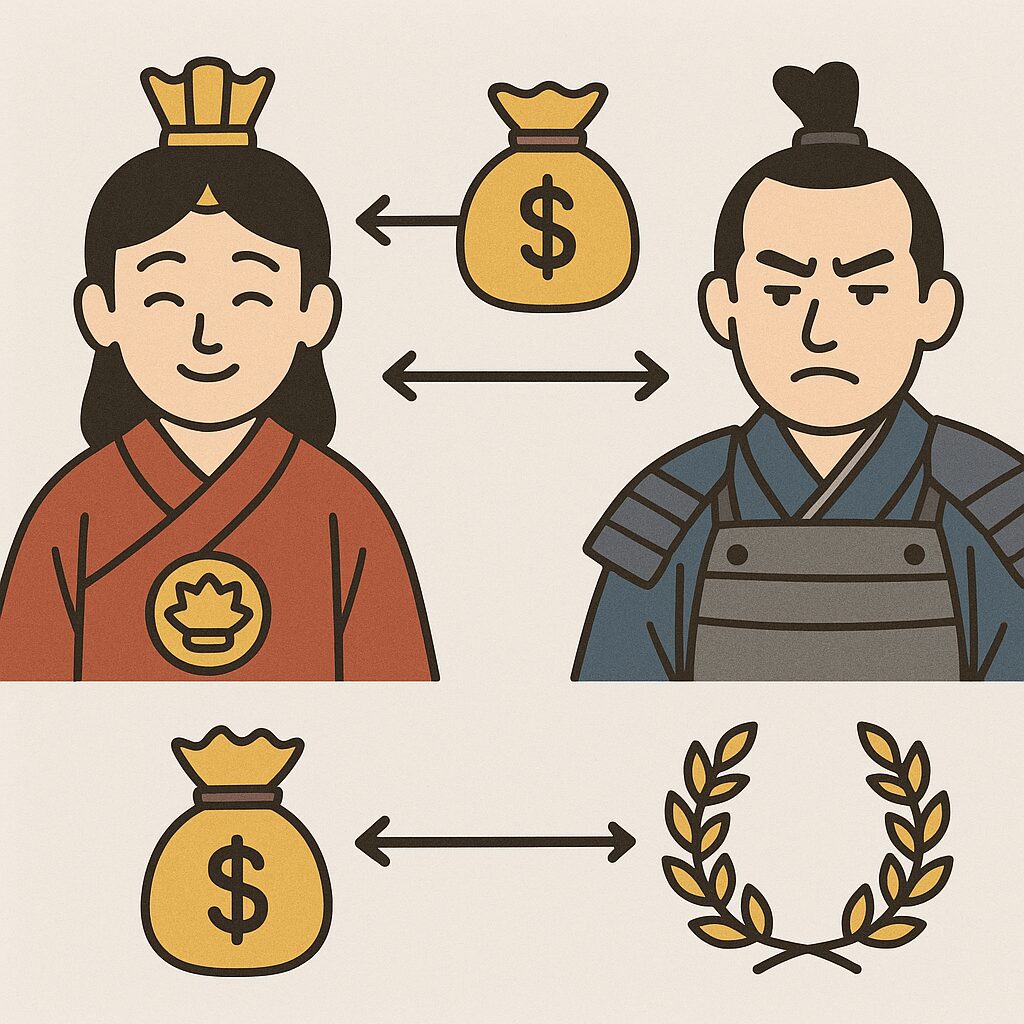

一見すると「天皇は単なる飾り」のように見える江戸時代の権力構造ですが、実は両者は互いに利用し合う「WIN-WIN関係」を築いていました。

将軍側のメリット

- 天皇から征夷大将軍に任命されることで「正統な統治者」という名分を得られる

- 天皇の存在によって「日本の伝統」を守っているという大義名分が立つ

- 朝廷の儀式や文化を保護することで教養ある統治者というイメージを維持できる

天皇側のメリット

- 将軍からの経済的支援(朝廷への援助)を受けられる

- 文化的・宗教的な活動を守ってもらえる

- 実務的な政治の煩わしさから解放される

現代企業で例えるなら「名誉会長(創業者)がブランドイメージを提供し、CEOが実務と報酬を提供する」関係のようなものです。

どちらも相手がいることで利益を得る関係でした。

将軍と天皇の関係を保つために、次のようなルールがありました。

- 将軍は定期的に天皇家に対して献上品を送る

- 天皇家の儀式や行事を経済的に支援する

- 天皇家の権威を公に認める

- 天皇家は政治に干渉しない

まとめ:天皇と将軍の関係から学ぶこと

江戸時代の天皇と将軍の関係について見てきました。

現代の組織に例えることで、複雑な権力構造が理解しやすくなったのではないでしょうか。

- 天皇は「名誉会長」のような象徴的存在で、将軍は「CEO」のような実権者だった

- 形式上は天皇が上位だが、実質的な権力は将軍が持っていた

- 両者は互いを必要とする「WIN-WIN関係」を構築していた

- 江戸幕府は現代の大企業のような階層構造を持っていた

- この二重構造は明治維新まで約260年間続いた

この「名目上のトップ」と「実質的なトップ」という二重構造は、日本独自の組織文化の原型とも言えます。

今日の日本企業でも、「会長」と「社長」の関係、あるいは「創業家」と「専門経営者」の関係として似たような構造が見られることがあります。

歴史の仕組みは、実は現代社会の組織構造や人間関係にも通じるものがたくさんあるのです。